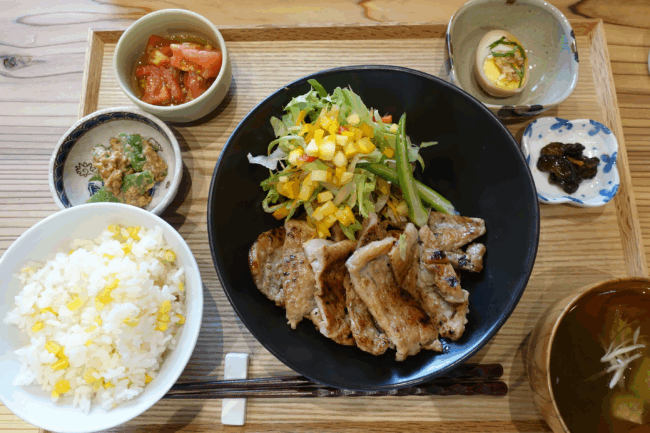

とある方とランチの機会があり、たくさん学びを得ました。

ケースを深く知る・経験することで、相対感が養われ、見えていなかった自社のポジション、強み・弱みが見えるようになる、ということです。

そこから、経験と直感について思考を膨らませることができ、腹落ちしました。

経験と直感

経験豊富な方と接していると、その方の直感の鋭さ、確かさに驚くことがあります。

目では見えないものが見えています。

今ではなく、将来をある程度見通せている部分があります。

かつ、過去についても推測ができてしまう。

その領域については信頼される方なんだな、と思えます。

経験に裏付けられた直感は、正しいということがわかってきました。

逆に、経験のない方が直感に頼ると良い結果にはなりません。

直感としての仮説を捻り出し、自らのロジックで反論し、周囲からのフィードバックでブラッシュアップを経て、それでも「こうすればよかった」を経験することで直感の精度が上がっていきます。

この経験の数、密度によって、成長スピードが変わってくるのかもしれません。

相対的なモノの見方

たくさんの事例を実際に見て、経験することで、相対的なモノの見方ができるようになります。

これは普通、これは中央値・平均値、これはイレギュラー・外れ値、これは目指すべき最高レベル、これは低レベルなど。

1つのケースだけでなく、大量のケースを経験することで、相対的なポジションを判断し、自分なりの意見を持つことができるということ。

例えば、他社を知ることで自社のことが、それまで以上にわかるようになります。

特に、強みや弱みは相対的な概念ゆえ、自分勝手な分析ではなく、相対感を踏まえた分析になります。

本当の強みは伸ばすべきだし、本当の弱みは外注してもいい。

最低限の弱みの強化は必要でありながら、そこにリソースを延々と投下するのも違うと思います。

考える力、実行する力なく、相対的なモノの見方を体得してしまうと評論家っぽくなってしまうかもしれません。

いろいろと知ってはいるんだけど、経験にまでは昇華できていない状態。

本質的な部分については、杓子定規もしくは他責になりがち。

ここの見極めは重要です(特に人材採用では)。

相対感が積み重なり、絶対値になる

相対的なモノの見方を実際に現場で活用し続けると相対感が積み重なり、絶対値が出来上がってきます。

自分の中でモノサシができて、そのモノサシを使って判断できるようになるということ。

これが経験に裏付けられた直感の正体なのかな、と思います。

コンサルタントは、多くの会社・プロジェクトで経験を積み、相対感が養われ、絶対値を持てるようになります。

もちろん同じ経験をしても絶対値に変換できる方とできない方がいます。

この違いの本質は、まだ言語化できていません(なんとなくわかるとは思いますが)。

直感を軽視してはいけないし、一方で経験だけに依拠するのも退化の一歩目になり得ます。

経験の場に感謝し、直感に自信を持ちながら、常にモノサシをアンラーン(アップデート)することが大事だと思います。

経験(年齢)を重ねると、直感の精度は上がるので、どうしても相手がおかしいと頑固になりがち。

時代・世代は、自分の知らないところで前進しており、その前進についていけていない自分がいるのは確かです。

柔軟に学び、意思で取捨選別できるようになることが大事だと、ふと気づくことができたランチの場でした。