なぜ、いつも忙しくなってしまうでしょうか。

適正な仕事量という問いを立てていましたが、どうもうまくいきませんでした。

要するに、いつも忙しくなってしまったり、暇(?)のような状態にソワソワしてしまったり。

先日、1冊の本を読んでいたら、なるほど、と膝を打ちました。

「適正量」の定義とは?

自分で「適正量」と言っている一方で、適正量の定義が抜け落ちていました。

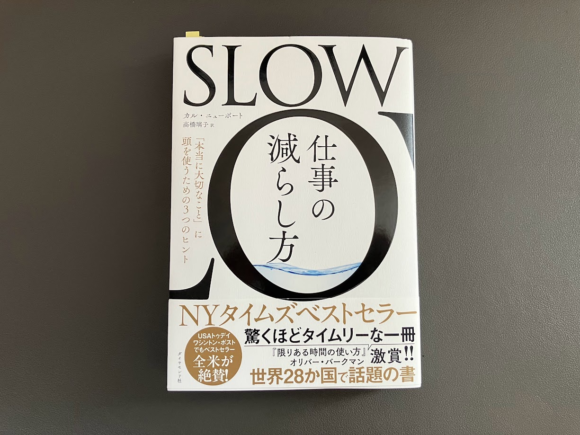

カル・ニューポート氏の『SLOW 仕事の減らし方』を読んでいたら、暗黙的に自分が定義していた「適正量」の意味がわかりました。

まず、インサイトを得たところを引用します。

自分の仕事量にある程度の裁量を持っている人たち、つまりナレッジワーカーや個人事業主、小規模ビジネスの起業家といった人たちは、完全に制御不能になるほどの仕事を引き受けるわけではないが、逆に仕事量にゆとりがある状態も避けたがる傾向がある。つねに間接コストで仕事が崩壊しないぎりぎりの線を保っているわけだが、これは仕事の設定値としては最悪に近い。やるべきことが多すぎるという苦痛がつねにありながら、しかし思いきった改革をしなくてもなんとか回ってしまうレベルだからだ。(P83)

「仕事が崩壊しないぎりぎりの線を保っている」のが、自分の考え方であり、最悪に近い設定値だということでした。

言われてみて(フィードバックされてみて)、「たしかに」と素直に受け入れられました。

また「ゆとりがある状態を避けたがる」とは、その通りだな、と

これ以上引き受けたらやばいな、と確信できれば、多少の迷惑をかけても断るしかないと思えるのだ。このアプローチの問題点はもちろん、仕事の負荷が限界になるまで仕事を断れないところにある。まだいける、と感じられるうちは、仕事を引き受けてしまうため、仕事はぎりぎりまで増えていく。すると間接コストが臨界点を迎える直前、あと一押しであふれるという状態がデフォルトになってしまう。なぜか、仕事がいつも忙しすぎるのは、そういう仕事の引き受け方をしているせいなのだ。(P85)

さらに、この部分を読んでハッと気づきました。

自分の中で「適正量」の定義が、「これ以上仕事を増やすとやばいと思うところ」になっていることを。

「まだいける(引き受けられる)」は適正量に少しの空きがある状態ということです。

コップに水が表面張力で溢れそうなラインが「適正量」だったのです。

にわかには信じがたいですが、このように考えている自分がたしかにいました。

仕事がなくなることの不安

なぜ、このように考えてしまっていたのか。

単刀直入に言えば、仕事がなくなることの不安が常にあったからです。

つまり、(今の立場で)食べていけなくなるのでは、という不安です。

暇になることが恐怖だったということです。

「これ以上仕事を増やすとやばいと思うところ」まで仕事を増やした結果、見事に仕事は溢れます。

なぜなら、仕事は自分の想定通りに進むことはなく、得てして想定よりも増えるからです。

想定通りに事が運べば、仕事は溢れる一歩手前ですが、そううまくはいきません。

結果、常に忙しい状況に陥っていたということです。

無意識的なところでは、「忙しい」か、「暇」か、の二者択一が暗黙の前提にあり、「暇」を避けたいがゆえ、無意識に「忙しい」状態に自らを追い込んでいたのかもしれません。

「忙しい」の反対は「暇」ではない

自分なりの対策を考えました。

まず、考え方を改めます。

「これ以上仕事を増やすとやばいと思うところ」が適正量であるという考え方を捨てました。

これまでは「忙しい」の反対を「暇」と捉えていた節があり、暇ではない状態を目指して忙しい状態をつくっていました。

しかし、「忙しい」の反対は「暇」ではありません。

「忙しい」の反対は、「忙しくない」であり、別の言い方をすると「余白がある」、「余裕がある」となります。

「暇である → 余白がある → 忙しい」の3段階で仕事の適正量を捉えます。

ちなみに、「余白がある」は意識的に使っていた言葉ですが、仕事の適正量や忙しさという観点とはぼんやりと連動しているだけで、この繋がりを意識することはできていませんでした。

「点」で考えており、「線」で考えることができていなかったと思います。

この文脈で「余白」についても考えました。

仕事において余白がある状態とは?

1日に取り組む仕事・テーマを1つに絞り、そのテーマに集中できている状態と定義しました。

やりたいこと・やるべきことに集中できている状態です。

この余白を生み出すための How も考えないといけません。

まず、やることを減らすこと。

仕事を減らすと言い換えられます。

結果、収入面もある程度のところで諦めないといけません。

ただし、これを真正面から実行してしまうと、食べていけなくなるという不安が再発します。

そのために、フロー型の収入単価を上げること、ストック型の収入源を作ること、ポートフォリオを構築して収入の分散とレバレッジをかけることを実践していきます。

そして、やらないことを決めたり、自分でなくてもできる仕事を任せたり、ツールを活用して効率的に仕事をすることを徹底していきます。

最後に、これは書籍にも書かれていたことですが、大きい仕事を制限することです。

ここから手を付けないと、たしかに空振りしそうだな、と感じたので実践してみようと思います。