皆さんの会社の等級制度の特徴は、何でしょうか。

グレード(G)、レベル(L)と呼んでいる場合もあるかと思います。

大企業であれば、自動昇格というルールのもと、新卒社員は勤続3年で2等級に上がり、さらに3年で3等級に上がっていくといった運用がされているかもしれません。

もしくは、評価制度と等級制度が連動しており、人事評価が2回連続でA評価であれば昇格する、または昇格候補となり、面接やレポート、外部アセスメントといった昇格審査に進むよう設計されていることも多いと思います。

大企業の等級判定において、等級要件(または等級定義)に照らして自己評価しているケースを見たことはありません。

しかし、スタートアップの人事制度に関わると、等級要件に照らして自己評価(自己判定)し、評価者と擦り合わせるといったプロセスを運用していることを見かけます。

この等級判定における自己評価には、注意が必要です。

理由1

等級要件とは、求める人材水準を言語化し、成長・育成の指針に活用されます。

能力や役割、仕事の観点で、職種共通のみ、もしくは職種オリジナルのみ、もしくは職種共通と職種オリジナルのハイブリッドで定義されます。

どのような定義でありながらも、抽象的になります。

「抽象的」と聞くと、「悪」のように感じてしまう方もいるかもしれませんが、解釈に幅を持たせて指針に活用できることを考えると必ずしも悪いとは言えません。

具体的に定義すると、状況が変わった際に修正が必要となり、報酬レンジの根拠となる等級が変わることで対象者全員分の報酬を確認したり、場合によっては調整や見直しを検討しなければならないかもしれません。

よって、敢えて抽象度を適度に与えて設計するところに技術を要するわけです。

話を本論に戻すと、抽象度の高い等級要件を自己評価させると、結果、正しい評価になりにくく、評価者の評価とズレたり、説明を求められることになります。

これは評価者にとって負担の重い仕事になってしまいます。

シンプルに考えても、等級が上げる=年収が上がることになるため、本人の評価は上昇しがちです。

また、自己評価は甘くなりがちという研究(ダニング・クルーガー効果)もある通り、自己認識を正しくできない非優秀層ほど、自分を高く見積もる傾向になるため、評価者をてこずらせる原因となります。

結論として、等級判定に自己評価のプロセスを入れることはせず、経営と評価者が徹底的に議論して決めることが大切です。

より現場感をお伝えすると、個人的には直属の評価者が昇格可否に責任を持ち、日々コミュニケーションすることが必要で、経営は基本的に任せる・信じるスタンスを取るべきです。

リモートワークが一般化した環境では、当人の活躍・貢献を見て、判断し、評価することの難易度は上がっています。

関与の少ない、いわゆる「二次評価者」が等級判定にフロントで関わり過ぎると、正しい判断ができないばかりか、「普段、自分を見ていない人に評価されている」と人事や制度に対する不満を強める要因になりかねません。

「経営は基本的に任せる・信じるスタンスを取るべき」を実現するためにも、経営は評価者の選定・プロモーションに力を入れて、間接的なマネジメントを強化していくことが求められます。

理由2

等級判定は、等級要件についての「再現性」を評価します。

再現性とは、同じ条件下であれば、等級要件に記載されていることを本人が実行できるという意味です。

再現性の評価は、簡単ではありません。

また評価者がこの再現性を評価できるには、ポジションの優位性があります。

つまり、評価者は複数名のメンバーを評価できる立場ゆえ、相対比較しながら評価することができるのです。

Aさんは~、Bさんは~、Cさんは~、と比較対象がある状態で評価できるため、再現性の有無の違いを理解しやすいと言えます。

さらに、等級判定は評価者の大事な仕事のため、経営と本人に対する説明責任を常に感じながら、「あーだ、こーだ」考えているのです。

ときに経営から厳しいフィードバック(いや、まだ昇格のレベルには達していないのでは?など)をもらいながら、人を見極める技術を高めています。

一方、本人が「再現性」を評価するのは、自分の立場しかわからないため、非常に難しい行為だと言えます。

この前提のもと、自己評価を実施し、評価者の判定結果と擦り合わせれば、おのずと結果が円満に終わることはないだろうと理解できると思います。

ちなみに評価制度における人事評価では、抽象的な等級要件ではなく、具体的な目標が評価対象になるため、等級判定に比べて自己評価とズレは少なくなります。

鋭い方は既にお分かりのように、人事評価にバリューや行動、プロセスといった非定量的な定性評価を導入している場合、評価基準の具体性・抽象度によって擦り合わせが大変になります。

等級判定において、自己評価(自己判定)してはいけない

等級判定で自己評価を実施すると、本人は「できている」と主張し、評価者は「いや、まだ足りない」と否定するコミュニケーションが、組織内に大量発生します。

自己評価が入ることで、基本的に昇格に対する抑制(抑圧)のコミュニケーションが生じてしまうのです。

評価者側(会社側)も、報酬に大きく影響を与える等級の判定ゆえ、妥協はできませんので、摩擦は解消されません。

結果、人事評価(正しくは「等級判定」)に不満をもつ社員を増えていく構造となります。

等級判定において、自己評価はしないでください。

自己評価せずとも「次に、この要件をクリアできるように~をやっていこう」と評価者から働きかけはできます。

等級判定に自己評価が入るだけで、人事制度全体に負の影響が大きく押し寄せます。

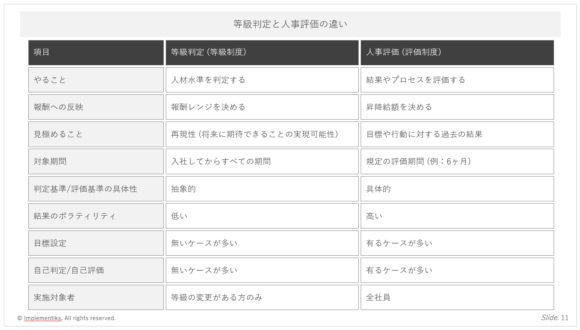

最後に、等級制度における「等級判定」と評価制度における「人事評価」の違いについて、表を添付しておきます。

自社の人事制度でこの違いがしっかりと考慮されているか、振り返りの観点に役立てていただけると幸甚です。