スタートアップでマネージャーの配置(任命)が始まるとき、「マネージャーとしての期待値」を擦り合わせることを推奨しています。

その簡易な方法を考えました。

バックグラウンドが多様

スタートアップでマネージャを任命する際、相手は過去のキャリアでマネージャー経験があるケースが多数だと思います。

その経験を自社で活かしてもらうべく採用し、マネージャーに配置するわけです。

担当者レベルで入社し、3年程度の経験を積んで、マネジメントにチャレンジするのは、もう少し先のフェーズです。

こうしてマネージャー経験の豊富な方々が入社し、マネージャーに配置されていくわけですが、皆さん、バックグランドが多様です。

幸い、マネジメントとはポータブルなスキルであるため、バックグラウンドが多様であってもそこまで認識の相違が生じることは少なく、期待通りに活躍してくれるケースが多いと思います。

しかし、稀に自社の考え方とそぐわないマネジメントスタイルを発揮してしまう方が出ます。

「その時は解任して・・・」と、サクッとできません。

一度、配置してしまったため、本人や周囲への影響を考えると何とか改善してほしい、と思い、1on1を重ねることに。

しかし、そもそもの拠り所となるマネージャーへの期待役割が言語化されていないため、もぐらたたきのように後手後手の対応になりがちです。

マネージャーで配置で問題が起きると、負の影響が非常に大きいことは、経験した方であれば痛いほどわかると思います。

ヒト一人の問題では収まりません。

最悪、業績に影響が出て、本人やチームメンバーの退職にもつながります。

確率としては低いかもしれませんが、影響の大きさを考えると、簡易的にもきちんとマネージャーとしての期待値を擦り合わせておくことが大事かと思います。

仕事・人・組織のマネジメント

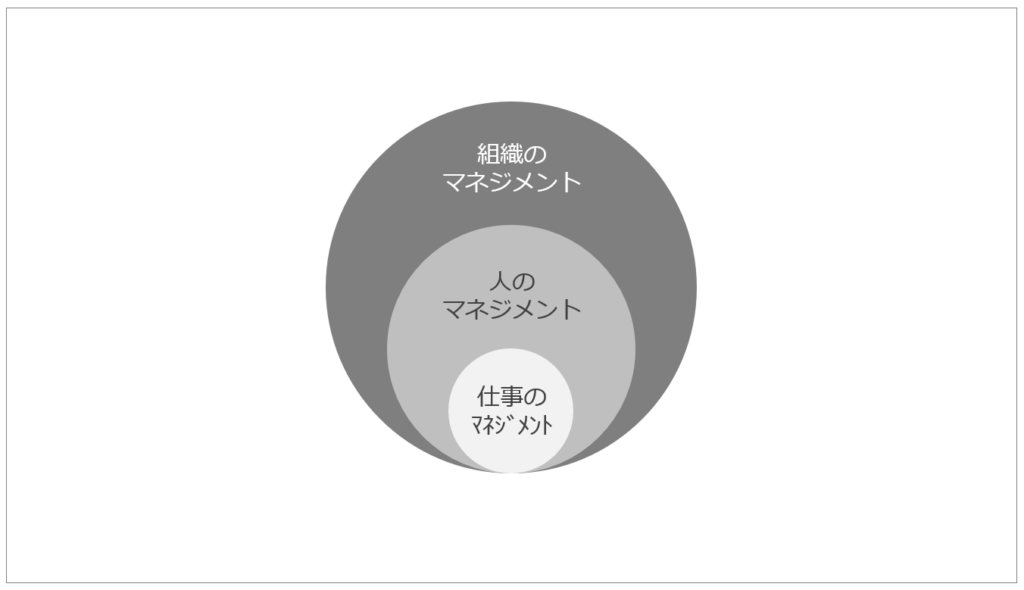

人・仕事・組織で分類したマネジメントの期待役割を簡便に整理し、その期待役割に沿って期待値を擦り合わせる方法があります。

仕事・人・組織を、それぞれさらに3つに分解し、期待役割の項目を整理しています。

ポイントは、スタートアップでは仕事のマネジメントに自分自身の仕事をマネジメントする「プレイング」要素が入ってくるケースがあること。

それを否定せず、プレイングについても擦り合わせられるようにしています。

「プレイングも注力してほしい」のか、「メンバーになるべく任せてほしい」のか、状況に応じて期待値を伝えることが大切です。

そして、最後にそれぞれの期待役割を具体化することで、どういう役割が期待されているのか、を可視化します。

目標設定

- 自組織の目標の提案

- 上位組織の目標への意見

- 組織成果の創出(実行)

業務支援

- 1on1

- 仕組みづくり

- 業務上の障害対応

- トラブル対応/緊急処理対応

プレイング

- 重点施策/指標への関与

人材育成

- OJT

- OFF-JT(組織内の育成施策の実行)

- 目標設定と評価/フィードバック

- 短期/中長期キャリアの相談

- 異動/配置の提案

報酬決定

- 入社時の等級/報酬の提案

- 報酬決定のフィードバック

- 報酬水準の妥当性に対する意見/提案

労務管理

- 健康管理

- 勤怠管理

- ハラスメント防止

- 個人イシュー対応/トラブル対応

採用

- カジュアル面談/面接(対メンバー/マネージャー)

- 採用合否の提案

- 採用基準の設計/更新

- 人員計画の提案

チームビルディング/カルチャー形成

- 人間関係づくり

- 雰囲気づくり

- バリューの浸透

- カルチャー形成施策の提案と実行

組織間連携

- 他組織との全体最適を意識した調整

- 自組織に関する他組織への情報発信

- 他組織に関する自組織への情報共有

ここまで分解することで、やっと話し合いのベースとして活用できるようになったと思います。

「状況」に応じて、期待値を柔軟に擦り合わせる

スタートアップで、「マネージャーとしての期待値」を擦り合わせる際に大事なことは、「一律」でやらない、ということです。

マネージャーであれば当然、組織づくりをやるべき、採用をやるべき、1on1をやるべき、といった考えもあるかもしれませんが、それは組織や業務がある程度固まってきた状況でできることです。

まだ、固まり切っていないしなやかな組織では柔軟に期待値を擦り合わせることが必要です。

そこでやりたいのが、仕事・人・組織のマネジメントで整理されたマネージャーの期待役割を1つ1つ見ながら、「これはあなたに強く期待したい」や「ここはそうでもないかも」や「これどう思います?」や「これは来期かも」といった擦り合わせです。

その際の変数は非常に多様です。

マネージャー自身のマネジメントがかなり豊富であれば「あれもこれも」求めることができるでしょうし、そこまで経験がなければフォーカスが必要です。

また、事業や組織のミッションやフェーズ、配置されているメンバーの実力、競合他社の動き、自社のカルチャー、キャッシュフロー、採用動向、などなど考慮せざるを得ない変数がたくさんあります。

こうしたことを念頭に、個別最適なマネージャーとしての期待値を擦り合わせていきます。

これを一律の基準で強制してしまうと、「うちのチームには必要ない」や「言いたいことはわかるけど、今じゃない」といった声が出てきます。

マネージャーの制度は、状況によって柔軟に変更できるものが、実際の現場にはフィットします。

ルールにこだわろうとすると、目的を見失い、手段に固執してしまう価値の低い人事パーソンになってしまいます。

マネージャーは、レバレッジが効く領域です。

しっかりとレバーを見極め、成果につながる制度をつくっていくことが大切です。